哈尔滨作为黑龙江省会城市,其名称来源与农业旅游开发之间存在着独特的历史文化联结。这座城市的命名蕴含着深厚的自然与人文底蕴,而现代农旅融合模式正为区域经济注入新活力。

一、哈尔滨地名溯源

关于"哈尔滨"的由来存在多种学术观点:

1. 满语学说:多数学者认为源自满语"哈拉滨",意为"晒渔网的场子",反映早期渔民在松花江畔的生产活动

2. 阿尔泰语系推论:可能取自"阿勒锦"的古译,记载于《金史》意为"光荣"]

3. 俄语影响说:19世纪末中东铁路建设时期,俄式发音"Харбин"的汉译定型

这些考据共同勾勒出城市与江河、渔猎、农耕文明的历史渊源,为农业旅游提供了文化叙事基础。

二、农业旅游资源禀赋

- 生态条件优势:

- 地处世界三大黑土带,耕地面积占市域面积40%

- 松花江流域灌溉系统完善,盛产五常大米、蓝莓等特色农产品

- 四季分明的气候形成春耕、夏耘、秋收、冬藏的完整农事节律

- 文化景观资源:

- 保留完好的金源农耕文化遗址

- 朝鲜族、满族等少数民族传统村落

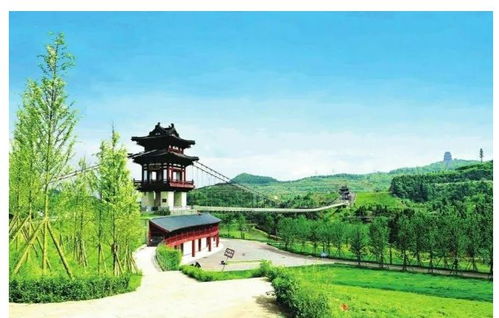

- 俄式田园建筑与现代农业设施并存的独特风貌

三、农旅融合发展路径

近年来哈尔滨重点推进:

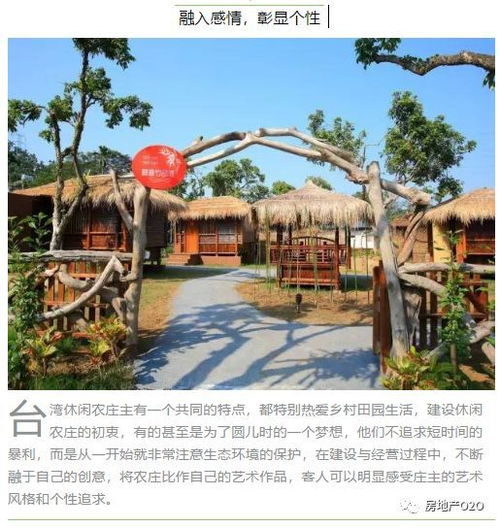

- 特色庄园经济:打造稻作文化体验园、寒地水果采摘基地等30余个示范项目

- 四季旅游产品:春季插秧节、夏季湿地观光、秋季丰收庆典、冬季温室研学

- 产业链延伸:开发农产品深加工体验工坊,建设冷链物流展示中心

- 数字赋能:通过VR技术再现传统农耕场景,搭建农产品溯源系统

四、发展机遇与挑战

在乡村振兴战略背景下:

机遇方面:

- 国家政策对现代农业与文旅融合的支持

- 消费升级带来的体验式旅游需求增长

- 寒地农业技术的独特性形成差异化竞争力

挑战包括:

- 旅游季节性明显导致运营周期失衡

- 传统农耕文化保护与现代开发的平衡

- 专业人才短缺与服务质量提升需求

未来哈尔滨可依托"冰雪文化之都"的品牌效应,将农业旅游纳入全域旅游体系,通过建设国家级现代农业产业园、打造非遗农耕文化IP、开发跨境农业旅游线路等举措,实现从"单一生产"到"三产融合"的转型升级,让这座因江而兴的城市在新时代焕发更丰富的生态与经济价值。